食物繊維は、なぜからだにいいの?

ひと言で表すと、「おなかの調子を整える」働きがあります。

では、食物繊維は、どんな働きをしているのでしょう?

その働きは、ずばり「おなかの調子を整える」こと。腸内環境を整え、便秘を予防したり、血糖値上昇を抑えたりする作用があります。食物繊維は、「水に溶けるか・溶けないか」で2種類に分けられます。水に溶けるものを水溶性食物繊維、溶けないものを不溶性食物繊維と呼び、それぞれ違う働きをしているんです。

水に溶ける性質をもつ食物繊維は、腸内で水に溶け、粘りのある物質に変化。糖をべたっとくっつけます。

食物繊維とくっついた糖は吸収されるまで時間がかかるため、食後の血糖値上昇が緩やかに。インスリンの分泌量も抑えられ、糖が脂肪として蓄えられるのを防ぎます。食後に眠くなりにくい、という効果も期待できますよ。

不溶性食物繊維

水に溶けない食物繊維は、胃や腸で水を吸って大きく膨らみます。膨らんだ食物繊維はかさが増えることで、満腹感を早く得やすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。

また、膨らんだ食物繊維が腸壁を刺激すると、大腸の蠕動(ぜんどう)運動が起こります。ポンプのように消化物を先へと押し出し、お腹すっきり!

どちらの食物繊維も、積極的に摂りたい栄養素ですよね。

どうやって摂ればいいの?

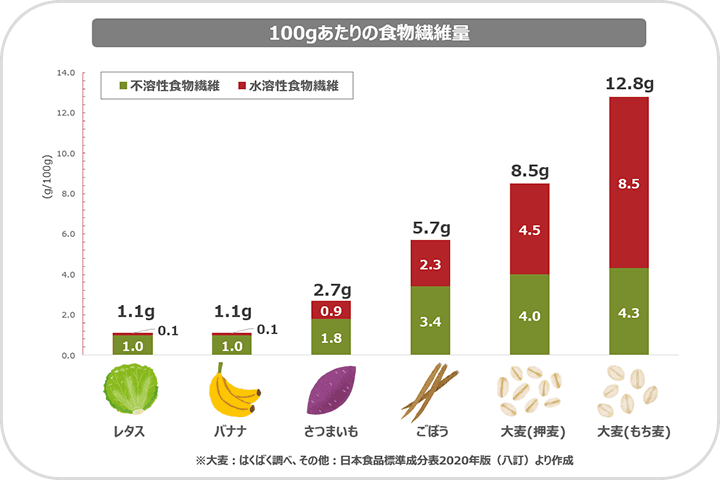

野菜や果物からも摂れますが、効率よく摂るなら穀物から。

おなかの中から、からだを整えてくれる食物繊維。ぜひ、たくさん摂りたいですよね。

WHOのガイドラインでは、大人が1日に摂る食物繊維の推奨量は25g(*1)。ところが、日本人の平均摂取量は1日13.3gと少なめです(*2)。普段の食事に、もう少しプラスして摂りたいところ。

食物繊維が多く含まれているのは、野菜や果物、穀物といった植物性の食品です。中でも手軽に食べられるおすすめの方法は、主食である穀物から摂ること。精白された白米や小麦では食物繊維が削られてしまい、得られる健康利益は少なくなってしまいますが、白米にもち麦などの雑穀を加えたりすることで、摂ることができる食物繊維の量はぐっとアップ! しかも、もち麦には水溶性・不溶性のどちらの食物繊維もバランスよく含まれていて、理想的な食材だと言えます。

食物繊維の中でも、特に穀物に含まれるものは、「穀物繊維」として、近年の研究でさまざまな健康効果が明らかにされてきています。

例えばある研究では、穀物由来の食物繊維の摂取量が増えると、ガンや脳卒中・心臓病などその他すべての要因による総死亡リスクや、2型糖尿病の発症リスク、大腸がん発症リスクが減少する、という報告がなされています(*3)。

注目の「穀物繊維」を含む雑穀米やもち麦ごはんを賢く利用して食物繊維をプラスし、日々の健康に役立ててくださいね。

(*1)(*2)日本人の食事摂取基準(2025版)策定検討会報告書より

https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/001316464.pdf

(*3)Front Nutr. 2023 Oct 3:10:1153165.

参考文献

『炭水化物の摂り方・選び方パーフェクト事典』竹並恵里 監修(2022年)

『食べ物と健康、食品と衛生 食品学各論 第4版』小西洋太郎/辻英明/渡邊浩幸/細谷圭助、講談社(2021)

参考Webサイト

日本人の食事摂取基準(2025版)策定検討会報告書

厚生労働省「健康づくりサポートネット」

「おいしい大麦研究所」