そもそも「穀物」ってなに?

植物から採れる種子のうち、食べられるもののこと。

穀物とは、植物から採れる食べ物の一つで、主に種子を食べるもののことです。

代表的なものが、私たちが普段食べている米。

他にも小麦やとうもろこしなど、私たちになじみの深いイネ科の植物をはじめ、マメ科の種子(大豆や小豆など)や他の植物の種子を含んだ広い範囲も「穀物」と呼ぶことがあります。

わたしたちの祖先は約1万年前に農耕を始めたと言われています。そこから現代まで、穀物を育て、加工し、おいしく食べてきたのですね。今でも、世界中でさまざまな穀物が栽培され、人々の生活を支えています。

穀物に含まれる主な栄養素は炭水化物。からだにとって重要なエネルギー源となることから、なくてはならないものなのです。

「穀物」と「雑穀」の違いは?

一般的な「雑穀」とは、主食以外に日本人が利用している穀物のこと。

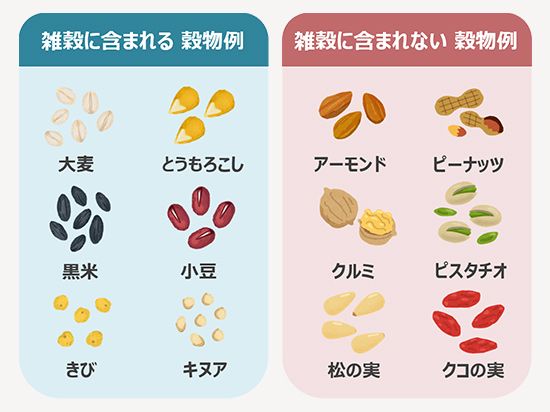

穀物の中でも、広く主食として食べられている米、小麦、とうもろこしなどは「主穀」。それに対して、補助的な食材として使われている穀物のことを「雑穀」と呼びます。実ははっきりとした定義があるわけではなく、「雑穀」が表す意味は、時代背景によっていろいろ変化してきました。

日本雑穀協会の定義によると、「雑穀」とは、「主食以外に日本人が利用している穀物の総称」のこと。ヒエやアワ、キビなどはきっと耳にしたことがありますよね。ほかにも大豆や小豆などの豆類、アマランサスやキヌアなど、より広い範囲の穀物が「雑穀」と呼べるんです。ただし、たとえば豆類の中でも、一般的に「ナッツ」と呼ばれるアーモンド・クルミなどは雑穀に含みません。松の実・クコの実・かぼちゃの種なども一般的にナッツとして扱われています。

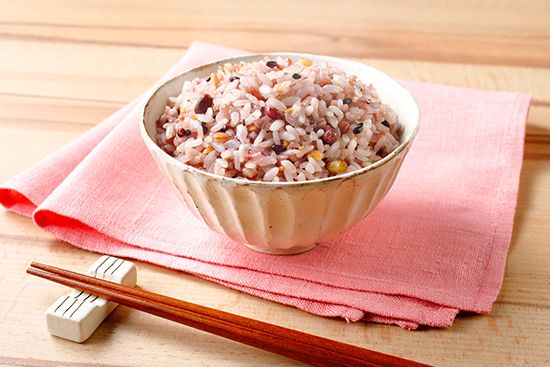

さて、雑穀にはどんな特徴があるのでしょう?

まず、「乾燥や寒さに比較的強く、さまざまな地域で育てやすい」ことが挙げられます。だからこそ、「プチプチ」「つぶつぶ」などいろんな食感を楽しんだり、粉にしたり、調理方法の工夫で加工したり・・・世界各国、そして日本国内のさまざまな地域で、豊かな食文化が生まれるきっかけになりました。

そして、「食物繊維やビタミン、ミネラルなど、日常生活で不足しがちな栄養素が豊富」であることも知られています。いろんな栄養素をバランス良く取り入れることができる食べ物として、注目が集まるのもうなずけます。

雑穀の「雑」は、いろいろなものが集まり、混じり合うこと。まさに宝の山であり、「雑っていいこと」を表す存在なんですね。

このサイトでは…

「雑穀」について知りたい方のために、さまざまな知識を、幅広い視点でご紹介しします。

雑穀は、もともとは植物が芽を出すための栄養がぎゅっと詰まった「つぶつぶ」。

健康効果への期待も高く、さらには美容に関する研究結果も報告されています。現代に合わせたさまざまな雑穀のブレンドで、新しいおいしさの発見、提案にもつながっています。

栄養素のこと、豊富な種類、おいしい食べ方など、雑穀がもつ魅力を、これからたくさんお伝えしていきます!

参考文献

『全集 日本の食文化 第3巻 米・麦・雑穀・豆』芳賀登 監修、雄山閣出版(1998)

『雑穀のきた道 ユーラシア民族植物誌から』阪本寧男、日本放送出版協会(1988)

『47都道府県・米/雑穀百科』 井上繁、丸善出版(2017)

『おいしい穀物の科学 コメ、ムギ、トウモロコシからソバ、雑穀まで』井上直人、講談社(2014)

『おいしい”つぶつぶ”穀物の知恵』盛口満、少年写真新聞社(2015)

『雑穀 11種の栽培・加工・利用』及川一也、農山漁村文化協会(2003)

参考Webサイト

農林水産省 作物分類> 穀類

日本雑穀協会 雑穀の定義